ный зеленый камень — нефрит, яркие перья тропических птиц, ткани, бобы какао, изящную парадную керамику с полихромной росписью, соль и

обсидиан. Этот минерал — вулканическое стекло с острыми и режущими краями — широко использовался в доколумбовой Мезоамерике для

изготовления орудий труда и оружия. Архитекторы, скульпторы и художники создают по заказам могущественных царей и жрецов свои

бессмертные творения: многоцветные фрески Вонампака, башнеобразные храмы Тикаля, торжественно-суровые образы правителей и богов на

стелах Иашчилана и Пьедрас Неграс. Казалось, ничто не могло угрожать благополучию этой великой страны.

ный зеленый камень — нефрит, яркие перья тропических птиц, ткани, бобы какао, изящную парадную керамику с полихромной росписью, соль и

обсидиан. Этот минерал — вулканическое стекло с острыми и режущими краями — широко использовался в доколумбовой Мезоамерике для

изготовления орудий труда и оружия. Архитекторы, скульпторы и художники создают по заказам могущественных царей и жрецов свои

бессмертные творения: многоцветные фрески Вонампака, башнеобразные храмы Тикаля, торжественно-суровые образы правителей и богов на

стелах Иашчилана и Пьедрас Неграс. Казалось, ничто не могло угрожать благополучию этой великой страны.

Но происходит непонятное. К концу IX века на большей части территории низменных лесных районов майя (Северная Гватемала, Белиз, Южная

Мексика) жизнь в городах прекращается или же сводится к минимуму. Зодчие перестали строить новые храмы и дворцы. Скульпторы не

возводили больше стел и алтарей с календарными датами. Прекратились научные изыскания. Замерли многолюдные и шумные рынки. Пришли в

запустение пышные царские дворцы.

\»На священных алтарях,- пишет американский археолог Ч. Галленкамп,- не воскуривался больше душистый копал. На широких площадях умолкло

эхо человеческих голосов. Города остались нетронутыми — без следов разрушений или перестроек, как будто их обитатели собирались вскоре

вернуться. Но они не вернулись. Города окутало безмолвие… Дворы заросли травой. Лианы и корни деревьев проникли в дверные проемы,

разрушая каменные стены пирамид и храмов. За одно лишь столетие заброшенные города майя вновь оказались поглощенными джунглями\».

И в этих словах нет ни грана преувеличения. На протяжении каких-нибудь 100 лет наиболее густонаселенная и развитая в культурном

отношении область Нового Света приходит в упадок, от которого она никогда уже не оправилась вновь.

Этот неожиданный регресс в жизни древних майя доказывается тем, что в конце 1 тысячелетия н. э. в городах Южной Мексики и Северной

Гватемалы не велось больше монументального архитектурного строительства и не возводились стелы с календарными датами по эре

майя. \»Причем в некоторых случаях,- пишет Эрик Томпсон,- эти работы были прекращены столь внезапно, что платформы, созданные для того, чтобы служить фундаментом для каких-то зданий, остались пустыми, а в городе Вашактуне стены самого позднего храма оказались недостроенными\».

В Тикале два последних этапа в развитии местной керамики назывались \»имиш\» и \»эснаб\». Первый из них длился с 700 по 830 год н. э\» а

второй с 830 по 900 год. В течение этапа \»имиш\» наблюдался наивысший расцвет жизни города. Именно тогда были построены пять из шести

тикальских великих храмов, шесть пирамид-близнецов и десятки огромных дворцов. Максимальных размеров достигло и население города (раскопки

показали, что в это время функционировало до 90 процентов известных в Тикале жилищ).

Керамика \»эснаб\» непосредственно происходит от традиций \»имиш\» и следует сразу же за ним во времени. Следовательно, ее создатели были

прямыми потомками людей керамического стиля \»имиш\». Но как разителен контраст в общем облике этих двух этапов! В начале \»эснаба\»

прекратилось всякое архитектурное строительство, резко сократилось население. Из нескольких сотен жилищ, вскрытых раскопками, ни в одном

не было никаких следов обитания с керамикой \»эснаб\». Таковые встречены лишь внутри дворцовых ансамблей. Но люди не жили там, как

цари,- в изобилии и роскоши: им падали на голову обветшалые крыши и штукатурка стен. Подобно варварам, беззаботно жившим среди руин

и запустения погибших городов, люди \»эснаба\» обосновались здесь еще на какое-то короткое время. Но они не были ни завоевателями, ни

пришельцами извне. Это были всего лишь несчастные потомки прежних майя, которые все еще пересказывали истории о днях былой славы своих

предков. Да и их осталось не так уже много: по подсчетам ученых, население Тикаля во времена этапа \»эснаб\» составляло не более 10

процентов от того, что существовало в городе в течение этапа \»имиш\».

Но, возможно, эти люди вовсе не погибли? Не исключено, что они в силу каких-то неизвестных нам причин просто покинули свои города и ушли в

окрестные селения земледельцев. В период всеобщего хаоса, когда старые правители и боги потеряли уже всякую силу, такое решение было

бы вполне оправданным и логичным.

Однако тщательные археологические исследования, проведенные в деревнях, некогда окружавших Тикаль, показали, что положение здесь было аналогичным положению в городах — полное запустение. И если в бывшей столице какое-то небольшое население ютилось еще среди каменных громад обветшалых дворцов, то в деревнях уже не жил никто.

Уцелевшие еще жалкие остатки некогда могущественного народа не смогли долго продержаться среди обломков прежнего величия. И через 100-150

лет после возведения последней датированной стелы в городе (869 г. н. э.) они также покинули Тикаль, оставив его во власти джунглей.

Примерно такая же картина наблюдалась в IX веке н.э. и в других городах майя — Вашактуне, Паленке, Пьедрас Неграс, Сан-Хосе и др.

Таким образом, вряд ли приходится сомневаться в том, что индейцев майя в низменных лесных районах Южной Мексики и Северной Гватемалы

постигла в конце 1 тысячелетия н. э. одна из величайших в древности демографических катастроф. И хотя все подсчеты выглядят здесь пока

весьма проблематично, по мнению некоторых авторитетных ученых, на этой территории в течение одного лишь столетия погибло до 1 миллиона

человек!

Для объяснения этой грандиозной катастрофы, не имеющей себе равных в анналах древней истории, предлагалось множество самых разнообразных

гипотез. По одной из них все города майя были внезапно разрушены сильным землетрясением. Она основана на том, что многие

позднеклассические архитектурные постройки в городах майя представляют собой сейчас сплошную груду развалин, словно разбитые

одним исполинской силы ударом. Кроме того, известна необычайно активная вулканическая деятельность в горных районах Чьяпаса и

Гватемалы. Но дело в том, что департамент Петен (Северная Гватемала), где находились крупнейшие города майя, расположен вне пояса активной

вулканической деятельности. Плачевное же состояние многих каменных сооружений связано с разрушительным воздействием ливней и буйной

тропической растительности. Конституция каменных зданий майя с \»ложным\» сводом такова, что разрушение нижней части опорных стен

приводит к обвалу огромной массы камня, образующей этот высокий ступенчатый свод.

Существует предположение, что причиной гибели цивилизации майя могло быть катастрофическое уменьшение дождевых осадков и вызванный этим

\»водный голод\». Однако последние геохимические и ботанические изыскания в джунглях Петена показали, что незначительное сокращение

количества дождевых осадков, действительно наблюдавшееся к концу классического периода, никак не могло отразиться на развитии культуры

майя, а тем более вызвать ее крах.

Версия о повальных эпидемиях малярии и желтой лихорадки, вызвавших якобы запустение всей огромной территории \»Древнего царства\» майя,

тоже несостоятельна, поскольку обе указанные болезни не были известны в Новом Свете до прихода европейцев.

Одной из наиболее распространенных до последнего времени была гипотеза Сильвануса Морли, объяснявшая упадок классических городов

крахом системы майяского подсечно-огневого земледелия, которое оказалось не в состоянии обеспечить потребности растущего наделения

городов. В своей книге \»Древние майя\» он шет: \»Непрерывное уничтожение леса для использования расчищенной площади под посевы кукурузы, постепенно превратило девственные джунгли в искусственную саванну, покрытую высокой травой. Когда этот процесс закончился и вековой тропический лес был почти целиком сведен и заменен искусственно созданными лугами, то земледелие в том виде, как оно до сих пор практиковалось у древних майя, пришло в упадок, поскольку у них не было никаких земледельческих орудий (мотыг, кирок, борон, заступов, лопат и плугов). Замена девственного леса саваннами, созданными руками человека, осуществлялась очень медленно, вызывая в конце концов упадок тех городов, в которых она достигла критического состояния. Этот процесс протекал не одновременно, а в разных местах по-разному, в зависимости от таких причин, как размеры населения, длительность пользования землей и общее плодородие прилегающих областей. В этом крахе бесспорно сыграли свою роль и другие неблагоприятные факты, следующие обычно по пятам голода,- народные восстания, кризис власти и религиозные ереси. Однако весьма вероятно, что именно это экономическое банкротство и послужило главной причиной гибели древнего царства майя\».

Это предположение долгое время пользовалось всеобщим признанием среди специалистов. И лишь последние исследования заставили пересмотреть

основные положения гипотезы С. М(?рли. Прежде всего был поднят вопрос о том, действительно ли майя исчерпали свои обширные резервы

невозделанных земель. Американский археолог А. В. Киддер установил, что почва долины р. Мотагуа в Гондурасе ежегодно обновляется во время

паводков, и, следовательно, эти земли можно было возделывать постоянно (то же — в долинах других крупных рек — Усумасинты, Улуа и

т. д.). Другой уже упоминавшийся специалист по культуре майя, Эрик Томпсон, во время обследования археологических памятников Петена

заметил, что пустующие поля немедленно зарастают высоким тропическим лесом, а не травами. Таким образом, едва ли истощение земли на всей

огромной и разнообразной по природным условиям области майя могло вызвать быструю гибель их городов. По гипотезе С. Морли, истощение

земель должно было произойти сначала в более древних центрах. Однако, к примеру, такой город, как Тикаль, который, судя даже по стелам с календарными датами, существовал около 6 веков, приходит в упадок гораздо позже (после 869 г. и. э.), чем более молодые центры в бассейне р. Усумасинты. С другой стороны, исследования ботаников и специалистов в области земледелия в районе озера Петен-Ица (Северная Гватемала) показали, что здесь до сих пор господствует подсечноогневое земледелие, почти не изменившее своего рактера со времен древних майя. Причем ему свойственны довольно высокая продуктивность и стабильность, что позволяет обеспечить сравнительно густое население (примерно 100-200 человек на 1 кв. милю). Никакой угрозы нашествия травянистых саванн в настоящее время (как, впрочем, и в древности) здесь не наблюдается. Пустующий участок земли немедленно зарастает деревьями и полностью восстанавливает свое плодородие в течение 4-6 лет.

Кроме того, мы теперь хорошо знаем, что у древних майя были широко распространены и другие, более интенсивные способы земледелия: в

горных зонах — \»террасы\», а на равнине, близ рек и озер — каналы и \»приподнятые поля\» (наподобие знаменитых ацтекских \»плавучих садов\» —

\»чинамп\»).

Не выдерживает критики и другая идея С. Морли, тесно связанная с его рассуждениями о \»крахе майяского земледелия\» — идея о двух царствах.

По его мнению, \»Древнее царство\» майя в 1 тысячелетии н. э. занимало лесные районы Северной Гватемалы, Белиза и южномексиканских штатов

Чьяпас и Табаско. Именно здесь в 300-900 годах н. э. находился центр классической цивилизации майя. Именно здесь их культура и искусство

достигли наивысшего расцвета. Затем в конце IX века н. э. \»Древнее царство\» приходит в упадок, а его жители целиком переселяются на север — на почти безлюдный до этого полуостров Юкатан, где и возникает \»Новое царство\» майя (X-XVI вв. н. э.).

Археологическими исследованиями последних лет сейчас уже твердо доказано, что развитие местного варианта культуры майя на Юкатане протекало одновременно с более южными майяскими центрами. В конце IX — начале Х века н. э. юкатанские города переживают точно такой же

упадок и запустение, какие мы наблюдали в Тикало и других центрах майя в Гватемале и Белизе. Таким образом, говорить сейчас о каком-то

массовом переселении майя с юга на север в конце 1 тысячелетия н. э. уже не приходится.

Значительной популярностью пользуется также гипотеза, выдвинутая впервые Эриком Томпсоном. Согласно его мнению, упадок классических

центров культуры майя связан с внутренними социальными потрясениями.

Отправной точкой для рассуждений ученого послужил один на первый взгляд малопримечательный факт. В ходе раскопок древнего города

Тикаль на севере Гватемалы археологи с удивлением обнаружили, что почти все найденные там каменные скульптуры, изображающие правителей

и богов, либо намеренно повреждены, либо разбиты. Но кто сделал это? С какой целью? В материальной культуре Тикаля нет никаких следов

нашествия чужеземных армий: сожженных и рухнувших зданий, сломанного оружия и беспорядочно наваленных друг на друга скелетов с пробитыми

черепами. Совершенно очевидно, что чужеземцы не имели никакого отношения к тем драматическим событиям, которые разыгрались на

последнем этапе существования города, примерно в конце IX века н. э. Поэтому, согласно Томпсону, здесь могла идти речь только о восстании

угнетенных низов. И в воображении ученого тут же возникла яркая картина этих далеких, но бурных событий.

\»…Итак, роковой рубеж был пройден. В десятках городов и селений, разбросанных у подножья горных хребтов Чьяпаса и на лесных болотистых

равнинах Северной Гватемалы, в том числе и в самом Тикале, жизнь внешне текла по-прежнему. Но майя стояли уже на краю пропасти. Их

великолепная цивилизация, созданная усилиями многих поколений земледельцев, доживала последние дни.

Зловещие семена распада и гибели зрели внутри самого майяского общества. Надо лишь на мгновение представить себе его сложную и

противоречивую структуру, чтобы понять, какой ураган народного гнева готов был со дня на день обрушиться на голову правящей касты.

Небольшое ядро светских аристократов и жрецов, усилиями которых поддерживался внешний блеск цивилизации майя, сознательно обрекало

своих многочисленных подданных на нищету и бесправие. На долю простых земледельцев оставались лишь непосильные налоги, бесконечные поборы и

трудовая повинность на строительстве дворцов и храмов. Пышные ритуальные центры росли среди лесов и болот, словно грибы после

дождя, а крестьянин все туже затягивал пояс.

Неизвестно, кто первым бросил клич к восстанию, но за оружие взялись все, дружно и яростно, с надеждой на лучшие времена. И против этого

всесокрушающего вала крестьянской войны не мог устоять никто.

Рассеяны и перебиты отборные отряды царских воинов. В панике бежали за пределы страны те из властителей, кто еще мог это сделать.

Остальных переловили, как диких зверей, и подвергли мучительной казни. И когда успех восстания стал очевиден для всех, священная

ярость людей обрушилась на каменных кумиров, имевших самое прямое отношение к только что свергнутым правителям и жрецам. Их портили,

калечили или разбивали на куски всеми доступными способами.

Нечто похожее происходило и во многих других городах майя. Во всяком случае разбитые и намеренно поврежденные монументы с ликами царей и

богов встречаются не только в Тикале, но и в Пьедрас Неграс, Нашчилане, Алтар де Сакрифисьос. Огромная и цветущая страна внезапно

испытала на себе все разрушительные последствия жесточайшего социального кризиса. Через некоторое время победившие земледельцы

разошлись по своим деревушкам, рассеянным по окрестным лесам. И величественные города майя окутало мертвое безмолвие\».

Таково в общих чертах содержание гипотезы Э. Томпсона.

Крупные социальные потрясения (восстания, мятежи и т.д.)- неизбежные спутники любого классового общества — действительно могли послужить

причиной (или одной из причин) гибели некоторых городов-государств майя в 1 тысячелетии н. э. Но таких городов-государств было тогда у

майя несколько десятков, и вряд ли можно допустить, что все они почти одновременно подверглись опустошению со стороны восставшего народа.

Кроме того, как показали дальне 1шие исследования, у нас сейчас нет никаких реальных доказательств в пользу такого развития событий.

Выяснилось, что в Тикале и других городах майя классического периода стелы и алтари с изображениями правителей и богов подвергали порче и

разрушению не только в конце 1 тысячелетия н. э. (как считал Э. Томпсон), а на протяжении всей многовековой истории местной

цивилизации.

Это был какой-то важный ритуал или обряд: по прошествии определенного цикла времени монумент портили или разбивали на части, совершая тем

самым его ритуальное \»убийство\». Но и после данного акта он продолжал оставаться объектом ревностного почитания со стороны майя: ему

приносили жертвы и дары, возжигали благовония.

На мой взгляд, ближе всего к истине гипотеза, объясняющая упадок классических городов майя нашествием чужеземных племен. Гипотеза эта

существует уже много лет и неоднократно излагалась в литературе. Большинство исследователей считает виновниками гибели \»Древнего

царства\» майя различные центральномексиканские народности — либо армии тольтеков, ворвавшихся на Юкатан согласно историческим хроникам

в конце Х века н. э\» либо теотихуаканцев, в еще более ранний период (VII в. н. э.).

Но и здесь остается еще много неясного. Теотихуаканское вторжение в области майя могло произойти, по-видимому (учитывая время гибели

самого этого центра), не позднее конца VII века н. э. Тольтеки появились на Юкатане лишь в конце Х века н. э. Спрашивается, кто же

сокрушил тогда важнейшие города \»Древнего царства\», пришедшие в запустение как раз между концом VI Ни началом Х века н. э.?

Со своей стороны, противники гипотезы об иноземном нашествии выдвигают обычно два серьезных

мента: в городах майя нет никаких следов разрушений и битв — неизбежных спутников завоеваний, а кроме того, вторжение тольтеков на

Юкатан не привело там к исчезновению всех жителей майяских селений, как это случилось в более южных районах. Хорошо известный советскому

читателю автор \»романа от археологии\» К. Керам пишет, например, так: \»Самым простым представляется объяснение, что майя были изгнаны

иноземными захватчиками. Но какими, откуда они взялись? Государство майя находилось в расцвете сил, и никто из соседей не мог даже

отдаленно сравняться с ним в военной мощи. Впрочем, эта гипотеза несостоятельна в корне: в оставленных городах не обнаружено никаких

следов завоевания\». Ему вторит и другой автор, Борис Бродский, в своей научнопопулярной книге \»Покинутые города\» (1963 г.):

\»Предположительно о^оло 610 г. н. э.,- пишет он,- в государстве майя произошло нечто совершенно невероятное. В одно прекрасное утро все

население страны поднялось для того, чтобы навсегда покинуть свои изумительные города… и построить совершенно новые в северной части

Юкатана… Сотни тысяч жителей поднялись с места добровольно, поскольку никаких следов нашествия завоевателей, эпидемий, голодовок

в покинутых городах не найдено\».

Здесь что ни фраза, то вымысел. Действительность же, как всегда, оказалась гораздо богаче и разнообразнее самых красочных фантазий.

По иронии судьбы ровно через три года после того, как были произнесены эти слова, в глубине гватемальских джунглей археологи

нашли столь яркие следы \»чужеземного вторжения\», что они заставили замолчать самых закоренелых скептиков. Правда, это были не величественные руины крепостных стен и башен и не следы кровавых битв в виде груды порубленных человеческих костей и сломанного оружия, а

всего лишь скромные черепки глиняной посуды, в изобилии валявшиеся в пыли заброшенных улиц и площадей майяских городов.

При раскопках Алтар де Сакрифисьос — древнего центра майя, расположенного у слияния рек Салинас и Пасьон, в департаменте Петен

(Сев. Гватемала),- ученые со всей очевидностью установили, что последний этап в жизни города был насыщен поистине

ческими событиями. В конце IX века н. э. картина длительного развития местной (майяской) культуры резко нарушается. И на смену исчезнувшим

классическим традициям майя приходит совершенно иной культурный комплекс, лишенный каких-либо местных корней. Материалы этого

чужеродного комплекса, получившего название \»Химба\», состоят только из изящной керамики с оранжевой поверхностью и терракотовых

статуэток, напоминающих некоторые центральномексиканские типы. Физический тип, одежда, украшения и оружие этих статуэток совершенно

не похожи на майяские.

Обилие упомянутых чужеземных материалов в верхних слоях памятника и отсутствие чисто майяских свидетельствуют о полной смене культуры и

населения в городе где-то около 869-909 годов н. э. (хронологические рамки комплекса \»Химба\»). Спустя короткое время и сами завоеватели

ушли на Алтар де Сакрифисьос, и город был в считанные годы целиком поглощен джунглями.

В 75 милях восточнее Алтар де Сакрифисьос находятся руины еще одного крупного центра \»Древнего царства\» майя — Сейбаля. По расчетам

археологов, город этот существовал непрерывно с 800 года до н. э. до середины Х века н. э., причем последний его этап — \»Байяль Бока\» —

длился (судя по календарным датам на стелах и специфическим типам керамики) с 830 по 950 год н. э. Именно тогда в Сейбале появляется

множество черт и влияний, чуждых классической культуре майя. Во-первых, наблюдается массовый наплыв уже знакомой нам изящной

оранжевой керамики и терракотовых статуэток центральномексиканского облика.

Во-вторых, вся группа каменных стел с календарными датами от 850 до 890 года н. э. содержит скульптурные изображения, совершенно чуждые

классическому искусству майя и близкие по стилю искусству Центральной Мексики и побережья Мексиканского залива: фигуры странных людей с

длинными до пояса волосами и костяными украшениями-трубочками в носу.

Наконец, весьма необычно для майяской архитектуры и круглое в плане здание храма, обнаруженного недавно в Сейбале. В то же время круглые

стройки довольно распространены в Центральной Мексике и на тольтекских памятниках Юкатана.

Этот набор чужеземных черт в культуре города дополняет плоская каменная голова — так называемая \»ача\» (исп. \»топор\»). Подобные

изделия очень характерны для культуры племен Южного Веракруса и Западного Табаско в конце 1 — начале II тысячелетия н. э.

Таким образом, все полученные в ходе раскопок данные свидетельствуют о том, что в IX веке н. э. Сейбаль был захвачен какой-то группой

чужеземцев, связанных по своей культуре с побережьем Мексиканского залива (Табаско, Кампече) и с Центральной Мексикой. Однако в отличие от Алтар де Сакрифисьос события в Сейбале развивались несколько по-иному: завоеватели обосновались в городе на довольно длительный

срок, частично слившись при этом с местным майяским населением, в результате чего возникла своеобразная синкретическая культура (об

этом свидетельствуют, например, поздние стелы, изображающие персонажей в центральномексиканских костюмах, но с календарными

датами, записанными по эре майя). Но фатального исхода не удалось избежать и здесь: к середине Х века н. э. Сейбаль превратился в

пустыню.

В огромном городе Паленке, расположенном далеко на западе майяской территории и, безусловно, одним из первых принявшем на себя удар

завоевателей, вскоре после внезапного появления там большого числа оранжевой глиняной посуды, где-то в конце VIII — начале IX века н.

э., происходит быстрый упадок местной культуры. Следует подчеркнуть, что и здесь при раскопках неоднократно встречались вычурные каменные

предметы, получившие у специалистов условные названия \»ярма\» (исп. \»югос\») и \»топоры\» (исп. \»ачас\»). Как известно, эти изделия служат

одним из наиболее специфических признаков цивилизации тотонаков (столица Тахин) и других племен, живших на территории штатов Веракрус

и Табаско.

Аналогичные находки (\»оранжевая\» керамика, \»топоры\» и \»ярма\») известны теперь и во многих других городах \»Древнего царства\» майя —

Иашчилане, Пьедрас Неграс, Тикале, Копано и т. д. Типологический и химический анализ \»оранжевой\» керамики из всех

этих городов показал полную ее идентичность с изделиями гончаров, живших на побережье Мексиканского залива, в Табаско и Кампече, где и

находился основной центр ее производства.

Такова чисто археологическая подоплека тех драматических событий, которые привели к гибели основных центров классической культуры майя.

На основании всего вышесказанного можно тем не менее сделать два важных вывода: во-первых, нам известно теперь время чужеземного

нашествия на земли майя (начало IX — середине Х в. н.э.); во-вторых, удалось установить и тот исходный район, откуда двинулись в поход

завоеватели (прибрежные районы мексиканских штатов Веракрус, Табаско, Кампече).

Остается решить один, но вместе с тем и наиболее важный вопрос об этнической принадлежности людей, сокрушивших устои крупнейшей

цивилизации доколумбовой Америки. И здесь на помощь археологии необходимо привлечь те скудные и противоречивые данные исторического

характера, которые донесли до нас старинные индейские хроники, уцелевшие от преследований католических инквизиторов.

В результате подобного комплексного исследования удалось установить, что земли майя последовательно подвергались крупным нашествиям извне

по меньшей мере три раза.

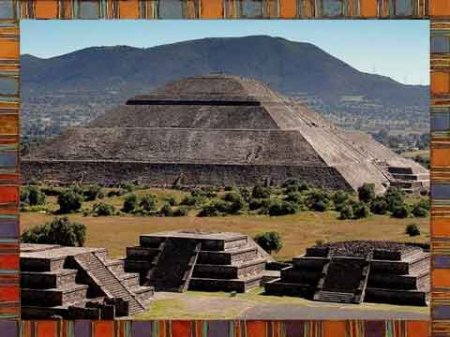

Первая волна завоевателей пришла непосредственно из Центральной Мексики, а точнее, из Теотихуакана (долина Мехико) — столицы крупного

и могущественного государства, созданного на рубеже нашей эры предками индейцев языковой группы нахуа. В VII веке н. э. Теотихуакан

стал добычей северных варварских племен, получивших впоследствии собирательное название чичимеков. Эта блестящая столица была

полностью разграблена и сожжена.

Уцелевшие жители Теотихуакана и других близлежащих селений вынуждены были переселиться в другие края, вероятнее всего, на восток и

юго-восток. В старинных ацтекских преданиях об этом важном историческом событии сохранились смутные воспоминания в виде легенды

о переселении \»тламатиниме\» (ацтекск.- мудрые, знающие люди). Теотихуаканское влияние особенно заметно сказалось в горных районах

майя. В Каминальгуйю ральная Гватемала) — теотихуаканские элементы в керамике, архитектуре и искусстве настолько многочисленны и специфичны, что речь идет, видимо, о вторжении значительной группы чужеземцев и прямом завоевании города. Это нашествие относится примерно к 300-600 годам н. э.

На южном берегу озера Аматитлан (Гватемала) близ местечка Мехиканос был найден глиняный сосуд из Теотихуакана. Радиоуглеродный анализ

раковины, находившейся внутри сосуда, показал время 650=Ь13б год н.э.

В Копано (Западный Гондурас) археологи обнаружили стелу, на лицевой стороне которой был высечен персонаж с лицом центральномексиканского

бога воды и дождя — Тлалока. На его сандалиях отчетливо видны типично теотихуаканские религиозные символы и знаки. Календарная надпись на

стеле соответствует 682 году н. э.

Приведенных фактов вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о вторжении носителей культуры Теотихуакана на территорию майя

(преимущественно в горные районы) где-то между 600 и 700 годами н. э. Видимо, на этот раз города-государства майя сумели устоять и, быстро

преодолев разрушительные последствия вражеского нашествия, вступили в наиболее блестящую и яркую полосу своей истории.

Гибель Теотихуакана имела для народов Центральной Америки самые серьезные последствия. Была потрясена до основания вся система

политических союзов, объединений и государств, складывавшаяся на протяжении многих веков. Началась своеобразная цепная реакция —

непрерывная полоса походов, войн, переселений, нашествий неведомых племен — сдвинувшая многие народы с насиженных мест. И вскоре весь

этот пестрый клубок различных по культуре и языку этнических групп покатился, словно гигантский морской вал, на юг, к западным границам

майя.

Именно к этому времени (конец VII-VIII вв. н. э.) относится большинство победных рельефов и стел, воздвигнутых правителями

майяских городов-государств в бассейне реки Усумасинты: Паленке, Пьедрас Неграс, Иашчилан и др. На стеле 12 из Пьедрас Неграс,

относящейся к 795 ду н. э\» такая триумфальная сцена запечатлена особенно ярко. В верхней части монумента изображен сидящий на троне правитель города — \»халач виник\», в пышном головном уборе и богатом костюме. Правой рукой он опирается на копье. У подножия трона стоят военачальники и придворные майя, а еще ниже — большая группа обнаженных пленников со связанными за спиной руками. \»Обращает на себя внимание,- пишет советский этнограф Р. В. Кинжалов,- подчеркнутая индивидуальность в передаче образов пленных, отчетливо показаны различные этнические типы: у одного — характерное украшение в носу, напоминающее тольтекское (лучше сказать: \»центральномексиканское\».- В. Г.), другой

имеет густую бороду (черта весьма редкая у самих майя.- В. Г.).. Таким образом, сначала, видимо, майя успешно отбивали натиск

чужеземцев.

Но вскоре силы сопротивления врагу иссякли, а полоса военных побед и триумфов безвозвратно ушла в прошлое. И когда с запада двинулась

новая волна завоевателей, то дни майяских городов были сочтены. Эта вторая волна чужеземного нашествия связывается с племенами \»пипиль\»,

этническая и культурная принадлежность которых до конца еще не установлена. Мексиканский ученый Вигберто Хименес Морено предлагает

на этот счет весьма вероятную гипотезу. Он напоминает, что по сообщениям древних хроник примерно в конце VIII века н. э. так

называемые \»исторические ольмеки\» захватили город Чолулу (штат Пуэбла, Мексика), где долгое время спустя после гибели Теотихуакана

сохранялось теотихуаканское население и продолжали развиваться традиции прежней культуры. Жители Чолулы вынуждены были бежать на

побережье Мексиканского залива, где они и обосновались на некоторое время в южной части штатов Веракрус, Табаско и Кампече. Здесь они

подверглись, видимо, сильному воздействию со стороны культуры тотонаков, главный центр которой Тахин находился в Центральном

Веракрусе (именно от тотонаков восприняли переселенцы комплекс \»топор\» — \»ярмо\»). В результате всех этих событий прямые наследники

теотихуаканских традиций, восприняв ряд черт инородных культур и частично слившись с местным (в том числе и майяским, жившим в

Табаско) населением, превратились в тех самых \»пипиль\», которые известны нам по письменным источникам.

Источник: Гуляев В. И. Древние майя. Загадки погибшей цивилизации