Картина мира и религия. В древности представления людей об окружающем мире существовали в форме мифов и религиозных верований. Скифы не были исключением из этого правила. Скифская мифология являлась продолжением и развитием общей мифологии иранцев, уходящей корнями в эпоху арийского единства.Скифский мир создал особую цивилизацию с собственным типом хозяйства и общественного устройства, уникальной идеологией, неповторимой духовной и материальной культурой. Скифская цивилизация объединила население степной зоны и соседних областей на новой ступени исторического развития. Именно с принадлежностью к скифской цивилизации для народов многоплеменного скифского мира связан переход от родовых отношений и примитивного хозяйства к государственности, продуктивной экономике и единым основам идеологии и культуры.

Картина мира и религия. В древности представления людей об окружающем мире существовали в форме мифов и религиозных верований. Скифы не были исключением из этого правила. Скифская мифология являлась продолжением и развитием общей мифологии иранцев, уходящей корнями в эпоху арийского единства.

Скифы полагали, что вселенная состоит из трех частей — трех миров: верхнего, среднего и нижнего. Средний мир — место обитания людей. Верхний — мир неба и солнца. Нижний — мир земных и водных глубин. Высшей стихией, пронизывающей и символизирующей все мироздание, для скифов был огонь.

Земное пространство скифы представляли как равносторонний четырехугольник, бока которого соответствуют четырем сторонам света, а через центр проходит мировая ось. По этой же схеме строилось описание Скифии как правильного квадрата, южной границей примыкающего к морю, а северной — к достающим до небес горам. Поэтому юг, уходящий в море, воспринимался как низ, а север с восходящими к солнцу горами считался верхом. Путь к северным горам преграждают одноглазые люди-аримаспы и стерегущие золото грифы. За горами, у северного моря скифская мифология помещала страну блаженных гипербореев. Занимая земли старой арийской прародины, скифы сохраняли и общие для всех индоиранцев реальные знания о полярной зоне, в которой ночь продолжается шесть месяцев. Эти древние знания и скифская мифология были источником античных представлений о далеком севере. Из скифских описаний древнегреческие географы черпали и сведения о народах, живших к северу от скифского мира.

В соответствии с арийской традицией общескифский пантеон состоял из семи божеств. Высшим из них была Табити — богиня огня и домашнего очага. Табити воплощала весь миропорядок, всю вселенную, поэтому в числе ее символов — три огня как отражение трехчастности космоса. Табити считалась также царицей скифов, потому что скифские цари, восходя на престол, вступали в священный брак с богиней и тем самым получали власть из ее рук.

Бог Папай — воплощение верхнего мира и небесных сил. Его супруга Апи — богиня нижнего мира, земли и воды. От брака бога-отца Папая и богини-матери Апи рождается Таргитай — бог среднего мира и прародитель скифов.

Геродот в своем повествовании о скифах сравнил скифских богов с греческими. Табити он назвал Гестией, Папая — Зевсом, Апи — Геей, а Таргитая — Гераклом. Еще три божества в семибожном пантеоне скифов: солнечный бог Гойтосир, которого Геродот сравнивает с Аполлоном, богиня плодородия и покровительница браков Артимпаса, похожая на Афродиту Уранию, и бог войны, соответствующий греческому Аресу.

Скифское имя бога войны неизвестно. Ему поклонялись, сооружая из связок хвороста огромные алтари в каждом округе Скифии. На вершине алтаря был водружен железный меч-акинак, который считался изображением божества. Ежегодно ему приносили в жертву мелкий рогатый скот, лошадей и по одному пленнику из каждой сотни захваченных врагов.

Никому из богов, кроме бога войны, скифы не воздвигали ни алтарей, ни храмов. В жертву другим богам приносили только животных — лошадей и рогатый скот. Самое могущественное племя Европейской Скифии — царские скифы — поклонялись и приносили жертвы еще одному богу — Тагимасаду, которого Геродот по-гречески называет Посейдоном, то есть богом морской стихии и покровителем коневодства.

Скифские жрецы, имевшие большое влияние в обществе, следили за исполнением религиозных обрядов и занимались предсказанием. Самой необычной группой скифского жречества были энареи — знатные и пользовавшиеся большой властью служители богини Артимпасы. Энареи — это женоподобные жрецы-мужчины, носившие женское платье и усвоившие женские привычки. Энареи гадали при помощи липовой коры, разрезанной на три полоски. Другие скифские предсказатели пользовались ивовыми прутьями. Трое из жрецов-гадателей считались главными, в случае болезни царя им поручалось обнаружить виновника болезни — человека, принесшего ложную клятву царскими священными огнями. Верность гадания проверялась, и если жрецы оказывались неправы, царь казнил их вместо обвиняемого. Скифские жрецы не были священниками, которым полностью передано исполнение религиозных обрядов. По скифскому обычаю, с молением к богам обращались главные лица — царь, начальник округа, глава семьи — в зависимости от того, где и по какому случаю совершался обряд.

Идеология общественного устройства. Скифы сохранили представление древних ариев о трех социальных функциях — религиозной, военной и хозяйственной. Троичное деление общества повторяло устройство вселенной, состоящей из трех миров — верхнего, среднего и нижнего. Идеология трех функций опиралась на мифологическое предание о божественном происхождении скифов. Скифская легенда, записанная Геродотом, рассказывает, что прародителем скифов был Таргитай. У него родились три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. При них на скифскую землю упали с неба золотые предметы: плуг с ярмом, секира и чаша. При приближении старших братьев золото воспламенялось, не подпуская их. И только Колаксай сумел взять золотые предметы. Поняв значение этого чуда, старшие братья передали Колаксаю всю власть и царство. От Липоксая произошли скифы, которые именовались авхата-ми. Потомков Арпоксая называли катиарами и траспиями. А царь Колаксай стал предком паралатов.

Авхаты — это сословие жрецов. Паралаты — скифская военная аристократия. Катиары и траспии — земледельцы и скотоводы. Трем социальным группам, на которые делится скифский народ, соответствуют священные золотые предметы. Чаша, которая служит для обращения к богам, является жреческим символом. Секира — атрибут воинов. Плуг с ярмом символизирует земледельцев и скотоводов, занятых в хозяйстве: ведь плугом пашут землю, впрягая в него тягловый скот при помощи ярма. Так обосновано разделение общества на три социальные группы. А господство военной аристократии и царей над остальными скифами опирается на передачу всех священных предметов и царской власти Колаксаю — мифическому первому царю и предку военной знати.

Далее легенда рассказывает, что у Колаксая тоже было три сына, и он разделил свою обширную страну на три царства для своих сыновей. Одно из трех царств он сделал самым большим, в нем и сохраняется священное золото. Тем самым получает обоснование и политическая организация скифского общества. Как известно, Европейская Скифия состояла из трех частей во главе с тремя царями. Будучи обладателем всех золотых предметов, верховный царь Скифии являлся главой всех сословий. Как хозяин священной чаши, он исполнял и роль главного жреца.

Золотые реликвии существовали в действительности, на ежегодном празднике скифские цари посвящали им богатые жертвоприношения. Клятва этими царскими святынями была высшей клятвой, их называли царскими священными огнями — символом богини Табити. Горящие чаша, секира и плуг с ярмом были одновременно воплощением трех социальных функций и трех частей вселенной. Они олицетворяли правильное устройство космоса и общества.

Представление о трех социальных функциях — характерная черта культуры и общественной жизни всех индоиранских народов. Например, общество древнеиндийских ариев делилось на брахманов (жрецов), кшатриев (воинов) и вайшьев (скотоводов и земледельцев). Точно так же и скифские сословия, происходящие от трех сыновей Таргитая, отражают общеарийское представление об идеальном обществе. За тысячу лет, которые прошли со времени распада арийской общности, изменились хозяйство и общественная жизнь скифских племен. Но арийская идеология по-прежнему служила для объяснения и обоснования социального и политического устройства скифского общества.

Образ жизни и материальная культура. Народы скифского мира не оставили нам в наследство письменной литературы, поэтому для изучения их повседневной жизни особенно велико значение археологии. Наиболее яркие черты материальной культуры скифов получили название «скифской триады». Три ее части — оружие, конское снаряжение и звериный стиль скифского искусства. Скифская триада позволяет археологам легко определить, что раскопанный ими курган или древнее поселение принадлежали скифам.

Типичные продукты из рациона кочевников — мясо (в том числе конское), молоко и сыр. Мясо варили в бронзовых котлах, подкладывая в огонь кости животного. В походных условиях легко обходились без котла — заменой ему служил желудок животного, который наполняли мясом и подвешивали над огнем.

Одежда мужчин была приспособлена для верховой езды. Скифы носили длинные штаны и короткие куртки-кафтаны, сшитые из кожи, ткани или меха. Под куртку надевали рубахи, на ноги — кожаные сапоги на мягкой подошве. Зимой костюм дополнялся тулупом. Головным убором служила остроконечная шапка-башлык, закрывавшая уши, затылок и шею. Рубаху и куртку стягивал кожаный пояс с крючками для подвешивания оружия.

Женщины были одеты в длинные подпоясанные сорочки, поверх которых носили длиннополый халат, а на ногах — низкие кожаные башмаки. Шили одежду железными иглами. Скифы сами производили шерстяные, конопляные и льняные ткани.

Земледельческие племена жили в небольших неукрепленных поселках. В V в. до н.э. на Днепре (недалеко от современного Никополя) возникло крупное укрепленное поселение, остатки которого археологи называют Каменским городищем. Этот город занимал огромную по тем временам площадь в двенадцать квадратных километров. Он был главным ремесленным центром Европейской Скифии. Как полагают ученые, здесь же находилась царская резиденция. Город был обнесен двойным кольцом рвов и земляных валов. Люди жили в глинобитных домах с деревянным каркасом или в землянках. Значительная часть населения занималась ремеслом, главным образом выплавкой и обработкой металлов. Цитадель с каменными домами царя и знати была укреплена дополнительным валом и стеной из сырцового кирпича. В других областях скифского мира тоже существовали подобные города.

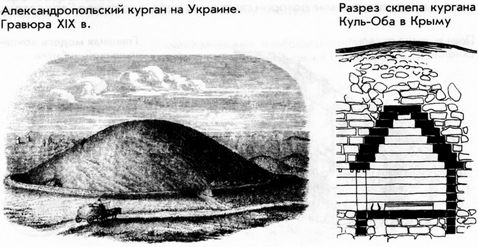

Но большинство скифов продолжали кочевать, а временный лагерь кочевника не оставляет долговечного следа. Поэтому главными археологическими памятниками скифской культуры являются курганы. В XVIII в. в Кунсткамеру Петра I попали драгоценные вещи из курганов Сибири. В XIX в. мир узнал о сокровищах, найденных в курганах Причерноморья и Северного Кавказа. С этих находок, поразивших воображение ученых, и началось изучение скифского мира.

Под курганной насыпью обычно находится гробница — сложное сооружение из земли, дерева, камня. В кавказских курганах над могильной ямой сооружали деревянный помост с шатром из бревен и жердей. В долине Пазырык на Алтае дом-сруб (правда, без окон и дверей) строили в самой яме. Курган обкладывали массивными камнями. О пышности царских похорон свидетельствует число убитых и погребенных в кургане лошадей. В одном из курганов Прикубанья их было более четырехсот.

Среди предметов, найденных в курганах, одни были скифского производства, другие привезены издалека — заказаны у чужеземных мастеров, куплены у торговцев или захвачены в походах. Таковы китайские шелковые ткани с вышивкой, греческие вазы, ворсовые ковры и дорогие шерстяные ткани персидской работы. Вещи, украшавшие быт скифской знати, отражали разнообразные связи степняков со своими соседями.

Образ жизни кочевников скифского мира был унаследован народами, обитавшими в евразийских степях в средние века и новое время. Быт кочевников Казахстана и Монголии, например, еще в XIX в. мало чем отличался от скифского.